Diversi anni fa, mentre lavoravo a un progetto sulla memoria con un gruppo di giovani rifugiati somali che frequentavano la scuola d’italiano Asinitas di Roma, mi fu proposto di partecipare alla rubrica “Dizionario” del programma Fahrenheit su Rai Radio 3. Ogni settimana a un autore era chiesto di scegliere per cinque giorni una parola diversa, seguendo un criterio personale con la massima libertà. Poiché a scuola ci capitava spesso di discutere della difficoltà di tradurre parole e concetti tra somalo e italiano, la proposta di Fahrenheit mi sembrò molto ricca di possibilità. Presentai il progetto ai ragazzi a ai loro insegnanti, e lo accolsero con entusiasmo. Furono incontri piuttosto informali, nel corso dei quali ogni stimolo nasceva da una parola e, in qualche modo, dall’impossibilità di tradurla. Trovavamo termini che la sfioravano, che spesso ci portavano in dimensioni impreviste.

Una delle parole discusse fu il verbo partire in italiano. Fu molto emozionante sentire il racconto dei ragazzi sul momento in cui avevano preso la decisione di partire. Era qualcosa alla quale continuavano a pensare nel corso degli anni, come un’ossessione. Chiamavano questa ossessione buufis in somalo, dal verbo buuf, che significa gonfiarsi, scoppiare. Quasi nessuno parlava di un’unica causa, decidere di separarsi dalla propria casa è molto difficile è come una sconfitta. Le persone che si trovano in questa condizione sono come possedute, perseguitate da spiriti. Andarsene è spesso qualcosa di repentino.

In somalo c’è una ninna nanna molto conosciuta, che una donna del nostro gruppo cantava: Hobey hobeeyaa / Ya hobey hobeyaa. Nel testo della ninna nanna c’era una parola che mi affascinò: carrabay, che significa partire nel pomeriggio. Si parte nel pomeriggio solo in caso di grave calamità, quando si è obbligati, perché partire di pomeriggio, in mezzo alla giornata, significa lasciare molte cose incompiute.

Uno dei giovani che frequentavano il corso d’italiano si chiamava Farhaan. Il suo racconto era forse quello che ci colpiva di più, per le ripetute partenze, il suo pellegrinaggio da un paese all’altro, prima verso lo Yemen, poi verso il Sudafrica e infine verso l’Italia. Tra queste destinazioni lui tornava sempre a casa. Era come se il suo partire nascesse sempre contenuto dal desiderio del ritorno. La prima volta parte di pomeriggio: ha solo 15 anni e lascia Beledweyne, la sua città, per salvarsi dagli scontri. Corre, corre per sessanta chilometri, mi racconta. Corre per 23 ore di seguito, poco meno di un giorno intero. Rimane in sospeso: qualche giorno dopo la guerra lo raggiunge anche nel paese in cui si è rifugiato. Per salvarsi si tuffa nel fiume e passa dall’altra parte. Alcune persone lo seguono, ma non ce la fanno e rimangono intrappolate nel fiume.

La grande causa per cui si parte è nominata solo a tratti, quasi uno scongiuro: è la guerra civile, dalgalka sokeeye in somalo. Lo scrittore Nuruddin Farah nel suo romanzo Legami, spiega così il significato di questa espressione: “Dagaalka sokeeye. Dentro di sé, Jeebleh non riusciva a decidere come tradure quella espressione somala: alla fine preferì il concetto di ‘uccidere un intimo’ a quello di ‘fare la guerra a un intimo’”.

È molto interessante questa idea d’intimità insita nella violenza. Forse è anche la ragione del pudore, del motivo per cui raramente i ragazzi usavano quell’espressione.

Non dicevano guerra civile, ma burbur, che significa frantumazione. Mentre ero in mezzo a quella frantumazione, ho deciso di entrare nel viaggio.

Questo è quello che accade quando il disastro rivela il limite del linguaggio. Come dice la scrittrice sudafricana Gillian Slovo: “Il linguaggio è inadeguato a rappresentare esperienze così orrende che sembrano sfidare ogni comprensione”. Il linguaggio è capace di ricostruire un mondo spezzato dalla violenza? Una delle maggiori sfide che gli scrittori devono affrontare è quella di condividere esperienze traumatiche. Come James Dawes scrive nel suo libro That the world may know: bearing witness to atrocity, esiste una contraddizione “tra il nostro impulso alla necessità di rappresentare il trauma e l’istinto di proteggerlo dalla rappresentazione, da uno sguardo invasivo, una semplificazione, una dissezione.”

Quando ho lasciato la mia casa a Mogadiscio nel gennaio 1991, mio figlio era nato solo da pochi giorni. Lo adagiai su un cuscino e mi avvolsi in un ampio velo nero. Per un attimo pensai che non saremmo più tornati, così presi il mio ultimo diario, uno dei quaderni su cui avevo scritto con tanta dedizione per innumerevoli anni. Poche ore dopo casa mia fu presa d’assalto e saccheggiata. Cuscino, velo e diario: questi oggetti sono stati simboli di quella fuga, di quella rottura tra la vita prima e dopo il conflitto, i talismani di una pratica di scrittura interrotta per molti anni, sette, fino al viaggio (forse più importante di tutta la mia vita) verso Zeist, provincia di Utrecht, nei Paesi Bassi.

Mi sembrava straordinario, non avevo preso un aereo per lungo tempo. Il volo era previsto per la mattina presto. Penso che fosse marzo o aprile perché mio figlio, che nel frattempo aveva compiuto sette anni, non andava a scuola per via delle vacanze pasquali. Mi vestii, vestii mio figlio addormentato e infine indossai le lenti a contatto. Ero ansiosa e di fretta, cos’ per errore lasciai cadere la lente sinistra, senza più riuscire a trovarla. A quel punto avrei potuto tranquillamente mettermi gli occhiali, o almeno infilarli in tasca per poterli usare quando ne avessi avuto davvero bisogno, ma per qualche strano motivo (forse solo vanità) decisi invece di uscire di casa indossando solo una lente a contatto. La mia prima esperienza con la diaspora nacque segnata da questa percezione alterata: nitida e chiara da una parte, confusa dall’altra.

La miopia è un velo tra chi vede e il mondo esterno. Il velo offusca lo sguardo, ma allo stesso tempo l’occhio nudo è capace di cogliere i più piccoli dettagli, quando sono vicini. La scrittrice e filosofa femminista francese Héjène Cizous, nel suo saggio Veils, descrive l’esperienza di vicinanza e distanza in questo modo: “Non vedere è un difetto, miseria, sete, ma il non vedersi è verginità, forza, indipendenza. Non vedendo non poteva vedersi vista, eco cosa le aveva dato la leggerezza della sua cecità, una grande libertà di abnegazione. Non era mai stata gettata nella guerra dei volti, viveva sospesa senza immagini, dove rotolano grandi nuvole indistinte”.

In che modo individui che hanno perso tutti i loro punti di riferimento rimettono radici, ricominciano una nuova vita? Il tempo e la distanza ci permettono di capire meglio come il passato conta per il presente? Posso dire che il viaggio a Zeist fu come il mio ritorno a casa, la mia casa mobile. È stato allora che ho riacquisito la capacità di scrivere. Ho scelto la diaspora come terreno della mia scrittura e i personaggi della diaspora portano dentro di sé questa rottura, un varco tra il prima e il dopo, una frontiera che racchiude qualcosa di molto prezioso: un segreto, un dettaglio, una radice. Forse per questo l’ultima parola che io e gli studenti di Asinitas abbiamo scelto è stata casa.

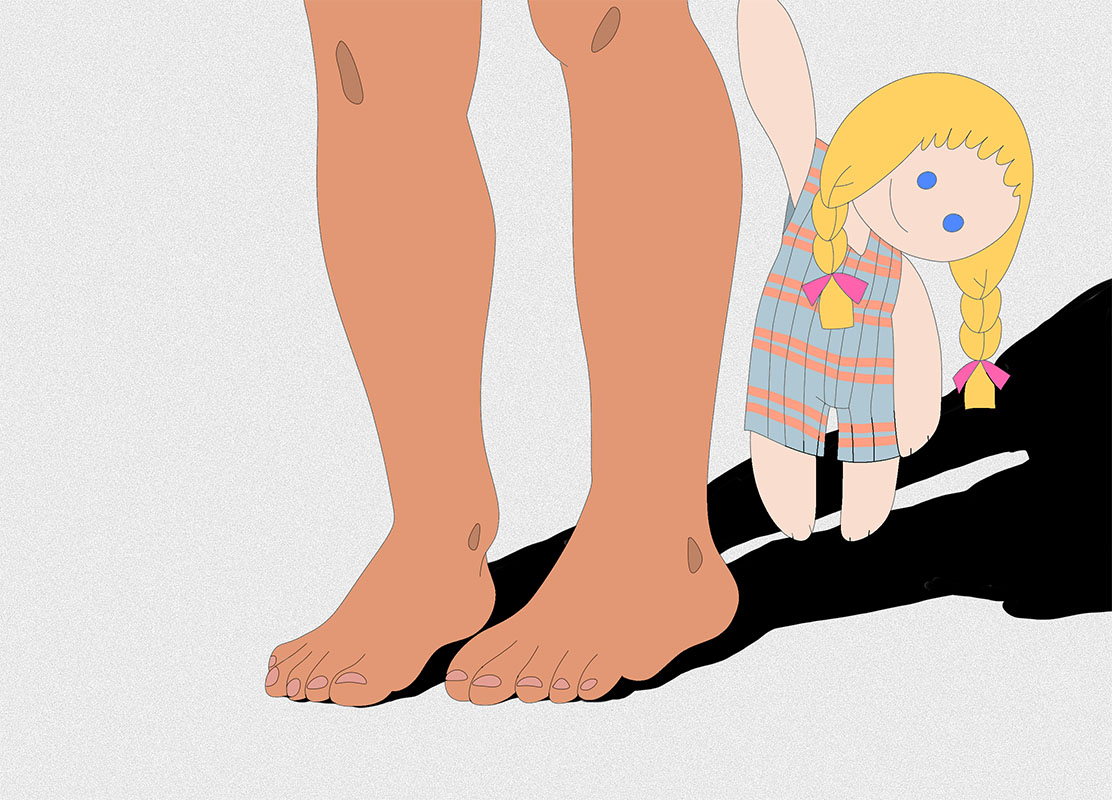

La bambola

Non ho più i giocattoli della mia infanzia. Eppure mamma mi chiama al telefono e dice di aver ritrovato la bambola. Io non la ricordo e così le scatta immediatamente una fotografia per rinfrescarmi la memoria. La bambola se ne sta bella comoda nel suo salotto veronese e indossa, per l’occasione, un completo rosa lavorato all’uncinetto.

E, colpevole la mia dimenticanza, mamma ha deciso di battezzarla con un nuovo nome, Gigia, il vezzeggiativo con cui ancora la chiamano le sue amiche d’infanzia, le stesse che le scrivevano lunghe lettere, quando ancora ragazza se n’era partita per l’Africa, insieme a me bambina.

Ciò che ricordo bene è invece la mia stanza d’infanzia a Mogadiscio e il grosso pupazzo di pezza dai capelli di stoppa gialli e la lunga salopette a quadri turchini.

Se ne stava lì appeso davanti al mio letto e mi guardava con il suo grande sguardo azzurro, immobile tra due aragoste. Ai tempi, un’aragosta incollata su una tavola di formica sgargiante era un souvenir piuttosto diffuso in Somalia.

Il pupazzo si chiamava Casimiro e a regalarmelo fu un’amica di mia madre nel momento in cui partimmo da Verona per raggiungere definitivamente mio padre. A me un personaggio e a mamma un libro sulla reincarnazione. È buffo se ci penso, a Casimiro come buon augurio per il viaggio e alle aragoste come benvenuto.

Mia madre inventò presto una storia sul mio compagno notturno, una fiaba in cui non c’erano le aragoste, ma solo Casimiro, desideroso di volare. Dapprima si costruiva due ali di piume e di cera e si lanciava dal tettuccio di casa, infine optava per il più tecnologico e sicuro elicottero. La storia fu incisa sul nastro magnetico, perché la ascoltassi e riascoltassi ogni volta che ne sentivo il bisogno. Nel frattempo, c’era un’altra ospite che cercava di stabilirsi nella mia stanza. Era una piccola vespa muratrice che non mi stancavo mai di osservare, dentro e fuori dalla finestra, mentre costruiva la sua casa granello per granello.

Certe notti immaginavo il pupazzo prendere vita e seguire, insieme a me e alle due aragoste, la vespa muratrice in perlustrazione per la nuova città.

Con mia grande delusione, la zia giovane Xamsa prese ben presto l’iniziativa di abbatterne il nido con il manico della scopa. Non potevamo lasciare che l’insetto portasse indisturbato a termine il suo lavoro, altrimenti avrebbe finito per distruggere la nostra stessa casa.

Casimiro rimase al suo posto senza battere ciglio, tuttavia, cautamente, cominciarono a prendere vita altri personaggi nel mio universo, come lo sciacallo furbo dei miei cuginetti, l’infida iena o la cannibale dall’udito straordinario.

Dopo il tramonto, quando tutt’intorno si faceva buio, ci accalcavamo sulla stuoia ad ascoltare le storie. Erano sempre i più grandi a cominciare, favole brevi ed esemplari strappate provvidenzialmente dal tempo degli adulti.

Io non prendevo mai la parola: i racconti di mia madre suonavano troppo remoti, impossibili da adattare persino all’immaginazione iperbolica delle mie cugine.

A volte, quando si erano stancate di raccontare o di rincorrerci a nascondino, capitava che mostrassi loro le mie bambole. Ne osservavano attonite le palpebre richiudersi, le lunghe ciglia e i capelli setosi: il loro colorito perlaceo metteva quasi paura alla luce fioca della luna.

Arrivava la cena e ci stringevamo introno all’unico piatto in comune a beccare il pane con la punta delle dita, per poi intingerlo nel sugo di carne.

Ricordo la sera in cui ci dissero che avevano rubato le bambole. Fu mio padre ad annunciarlo, stupito che qualcuno si fosse introdotto in casa per un bottino tanto futile.

Dhakac dhakac dhumjilikow dhaleeliyo dhuc dhuc, ka dhamdhamow dhashow bax

Finalmente mia madre viene a trovarmi nella mia nuova casa: non vede l’ora di aprire la valigia e di mostrarmi la bambola. Questa volta è vestita d’arancione, il mio colore preferito.

“Ma davvero non ti ricordi della Gigia?” mi chiede. Le faccio accomodare entrambe sul divano.

“Gigia non è mai stata a Mogadiscio,” le dico, “le mie bambole sono tutte rimaste in Somalia a fare la guerra”. Mi risponde con uno sguardo dubbioso.

“Non sono cresciuta nella casa di Verona dove tu hai trovato la bambola,” ribadisco “ma a Mogadiscio. Ti ricordi?”

“E i tuoi primi tre anni di vita?”, mi domanda delusa.

È vero, i miei primi tre anni di vita.

Eppure mamma è ritornata nella sua città natale solo dopo molto tempo. La casa veronese dove era cresciuta, vuota dei suoi genitori, era rimasta immutata a lungo dopo il lutto, posate e abiti intatti, foto e lettere custodie nei cassetti.

Me la immagino, mentre rovista nella vecchia dimora abbandonata e improvvisamente ritorna giovane e dimentica tutto. Ritorna giovane e dimentica tutto. Il fatto è che non vorremo mai smettere di cercare le pietruzze, quelle che abbiamo disseminato nel bosco per non perderci.

Tutto ritorno com’era prima: c’è un caminetto in cucina, il pavimento di legno scuro e la nonna impasta le tagliatelle con le ortiche. Mamma è una grande lavoratrice, di giorno fa la segretaria in un panificio e la notte studia per laurearsi. Io vado all’asilo e papà – che è uno studente e non è ancora ritornato nel suo paese – di pomeriggio mi porta a spasso sui bastioni; una volta andiamo persino allo zoo. Me ne sarei dimenticata non fosse per la foto in cui diamo le noccioline agli elefanti. Papà è snello e allegro, lo sguardo sognante, la mano appoggiata alle sbarre. “Io li ho visti liberi gli elefanti”, mi dice.

Presto tornerà nel suo paese e, quando mamma finirà l’università, prenderemo anche noi l’aereo e lo raggiungeremo in Somalia.

Mia nonna si prende cura di me, è una donna alta, elegante, porta sempre un po’ di tacco e, quando papà torna nel suo paese mi raccomanda di non infilare le piccole dita nelle fessure dove ha messo il veleno per topi, di notte ha incubi terribili e teme che quella polvere bianca mi uccida prima che io abbia il tempo di rivederlo. Ha sempre amato mio padre e quando quel barista impudente ha cacciato i miei genitori – una bianca e l’altro nero – dal locale, ha battuto il pugno sul tavolo.

Siamo tutti intorno al tavolo per cena e siccome non assaggio niente, nonna mi chiede se almeno voglio mangiare un po’ del mio formaggio preferito, il formaggio del papà, lo stracchino Invernizzi. È avvolto in una pellicola bianca sottile, percorsa da tanti profili neri; sembrerebbero teste di moro, e la nonna lo dice con candore, “il formaggio del papà, il formaggio dei moretti”.

“Piuttosto, guarda che meraviglia i fiocchi di neve alla finestra”, esclama mamma “non ne abbiamo mai visti di così grandi!”

Sono una bambina buona e così nonna mi prende per mano, è inverno, il giorno più buio dell’anno e cantiamo una filastrocca propiziatrice per far piovere caramelle dal soffitto. Santa Lucia bella, dei bimbi sei una stella, nel mondo vai e vai e non ti stanchi mai.

Tra pochi mesi anche io e mamma andremo e andremo per il mondo, a raggiungere papà in un paese lontano “e quando tornerai a trovarmi, sarai alta abbastanza da suonare il campanello e terrai per mano un bambino moretto, bello come te!”. Chissà chi è nella fantasia della mia amata nonna questo bambino moretto: un fidanzatino, un cuginetto o un fratello più piccolo?

Ancora oggi, mi capita a volte di pensare alla pellicola sottile avvolta intorno allo stracchino: un involucro bianco su cui era replicato all’infinito mio papà lontano.

“Cosa credi, di avere i moretti?”, mia madre è impaziente da quando aspetta mio fratello piccolo, ha avuto una gravidanza difficile. Rumina nella mia stanza e si lamenta del disordine. Dobbiamo preparare le valigie, tra poco si parte per l’Italia. Possibile che non mi riesca di darle una mano? “Cosa credi, di avere i moretti?”, retaggio di un lessico familiare, i moretti sopravvivono nella lingua di mia madre esportata in Africa.

Ci sono giorno come questo, in cui maledico la mia memoria. Me lo dice sempre mamma, tu e tuo padre avete una memoria di elefante. Maledico la mia memoria che mi fa ricordare quello che lei ha voluto dimenticare e ci fa ritornare in visita a Verona nella vecchia casa dei genitori. Mio fratello sta per nascere, non manca molto. Mia madre ha avuto una gravidanza difficile e preferisce partorire vicina a sua madre, in un paese civile dove ci sono buoni ospedali e tutto.

Siamo appena arrivate, sono passati solo quattro anni da quando ci siamo trasferite in Somalia, è ancora ragazza, ha soli ventisette anni e indossa un ampio abito azzurro con i fiorellini bianchi. I suoi capelli sono lunghissimi e io le ho attaccato i pidocchi, per questo nonna deve usare aceto e pettine fine.

Per fortuna non ha i ricci come me, anch’io vorrei tanto i capelli lunghi da sirena, ma mamma dice che i miei non riesce proprio a districarli, mi tocca aspettare fino a quando sarò grande abbastanza da occuparmene. Ora mia nonna la pettina con pazienza e io osservo gli animaletti scuri divincolarsi nella vasca da bagno.

Mio fratello nasce, enorme e sano, il soggiorno a Verona dura qualche mese e, quando sta per giungere al termine, molte persone vengono a salutarci e a portarci i loro doni. Ecco il parroco, quello che mi ha battezzata e ha sposato i mei genitori nonostante professassero fedi diverse. Mi ha portato, in un pacco regalo, una bambola nera nera con gli occhi azzurri, una corona di fiori al collo e la gonnella di paglia.

Mamma non dice niente, poi sorride e sussurra che è bella, in effetti ha lineamenti delicati come tutte le bambole, i capelli neri e lisci.

Ma il giorno prima della partenza, mentre prepariamo i bagli, mi accorgo che non sta mettendo la bambola in valigia e le chiedo perché. E, con rabbia improvvisa, direi quasi inaspettata, mi risponde che è stato offensivo da parte del parroco regalarmi una selvaggia in miniatura, una bambola nera che addirittura indossa una gonnellina di paglia: per nessuna ragione la farebbe viaggiare con noi. Se ne restasse a Verona a casa dei suoi genitori.

Ora è passato qualche decennio, le mie bambole bionde sono rimaste a fare la guerra e mamma tira fuori Gigia dalla valigia. Si è dimenticata della piccola selvaggia, rimane convinta che quello sia un giocattolo della mia infanzia e io mi chiedo se la sua presenza qui nella mia nuova casa, con i suoi abiti pastello all’uncinetto, non sia un simulacro di mia madre ritornata bambina, attraverso di me, con la pelle di un altro colore.

Le radici nell’ascolto

Per molti anni dopo la frantumazione e la fuga, non sono stata in grado di raccontare. Come potevo io, adolescente madre, scampata a una guerra civile, trovare le parole giuste per descrivere l’orrore e lo sgomento, suscitare l’empatia e non il terrore dei miei coetanei, le cui maggiori preoccupazioni in quel momento erano tanto frivole quanto per me vitali? Mi aggrappai allo studio. A mia madre, italiana, era stato affidato un incarico di insegnamento a Pécs, in Ungheria, nostra destinazione dopo un breve passaggio a Verona, sua città natale.

Avevo pochi mesi per preparare l’esame di maturità come privatista, potevo farcela. Dovevo solo rimanere incollata alla scrivania tutto il giorno. Mi tenevo la culla vicina o il bimbo attaccato al seno. Ricordo la prima mattina: le voci arrivavano dalla finestra come canti di uccelli. Una melodia mai udita. Il Paese era appena uscito dal blocco sovietico, ma le tracce erano ancora evidenti. Ci assegnarono un appartamento in un quartiere di case popolari. Non era bello. Uscivo di rado e le mani mi sanguinavano dal freddo. Le persone però erano accoglienti, generose. O forse semplicemente vivevo tutto come una benedizione. Un giorno una ragazza che studiava l’italiano mi chiese: “Ma cosa fanno i ragazzi per divertirsi in Italia?”. Io non lo sapevo e così rimase un po’ delusa.

La sera era il momento delle telefonate. Durante la fuga molte persone si erano perse di vista, la sorella, un cognato, il cugino preferito, la stessa madre. Ci si cercava, si scambiavano notizie. Ci sentivamo fortunati noi che ce l’avevamo fatta. Perché partire all’improvviso, abbandonare la propria casa con i letti ancora disfatti, il giovane marito che sogna di raggiungere il figlio appena nato, la tua migliore amica fermata al posto di blocco, persone amate che rischiano la vita come la rischi tu, non è qualcosa che si sceglie.

A Mogadiscio la guerra incombeva ormai da mesi, ma fu proprio il giorno in cui partorii, nel dicembre 1990, che le forze antigovernative occuparono l’aeroporto. Camminavo tra i vialetti dell’ospedale per placare le contrazioni, mentre arrivavano le lettighe piene di feriti. Distoglievo lo sguardo. Un ragazzo disse indicandomi al suo amico: “Ma guarda un po’ quella ha la madre italiana, se ne sarebbe potuta andare da un pezzo, che ci fa qui?”. L’ostetrica mi disse di farmi coraggio. Mancava l’acqua, la luce, il medico non c’era, ma ero giovane, ce l’avrei fatta. Mio figlio nacque salutato da un trionfo d’armi da fuoco.

Più tardi, quando tutt’un tratto scese il silenzio, ero sola assieme a lui adagiata su una brandina. Lo miravo e rimiravo quasi fosse un miracolo. E improvvisamente, per la prima volta nei miei diciassette anni di vita, mi accorsi di avere paura. Un sentimento nuovo, spaventoso mai provato prima. Neppure quando solo un anno prima correvo per le strade della città sorpresa dal coprifuoco. Mi credevo invulnerabile. Ma ora avevo qualcosa di molto prezioso da salvare, una relazione sacra. Sono passati molti anni da allora, la maggior parate dei quali passati in Italia. E credo fermamente che si trovi rifugio o dimora ogniquando si trova qualcuno disposto ad ascoltarci. Perché solo allora smettiamo di essere degli estranei e stringiamo radici.