Amanece en estado de furia. Es así como reacciona cuando esta clase de cosas le ocurre. Está enojada con todo: con ella misma, con el calor, con las sábanas, con el aire, con el mundo. Y está enojada también con Osvaldo, hay que decirlo, en parte porque es la primera persona que tiene a su alcance y la más propicia, por lo tanto, para rabiar y descargarse; y en parte porque él, en el mismo cuarto y entre las mismas sábanas, con el mismo calor y en el mismo verano, mientras ella sufría insomne, dormía perfectamente bien: relajado, feliz, roncando.

Así empieza la mañana; a Florencia nada le viene bien y nada va a venirle bien. El pan lo encuentra húmedo, el café aguado, la manteca insípida. Osvaldo la conoce mucho, tres años enteros no pasan inútilmente. Sabe que lo mejor es salir un poco de la casa, tomar distancia, dejarla sola, volver al rato, cuando esté mejor: cuando haya podido dormir, algo al menos, y esté entonces de mejor talante.

Es seguro que a la tarde va a dormir un poco la siesta. Una hora, hora y media, con eso le bastará. A eso de las cuatro o las cuatro y media, Osvaldo va a poder volver y retomar la vida de siempre. Mientras tanto, baja al pueblo, desayuna en el bar de Anselmo, da unas vueltas, compra algo, almuerza al paso en el comedero de la estación de servicio, entre viajantes y camioneros, entre parroquianos.

Vuelve a las cuatro. Florencia no duerme ni tampoco durmió. La ve desde afuera, sin que ella lo vea. La ve ir y venir por el parque, desencajada, blandiendo la tijera de podar como si fuese la espada del juicio final. Lo que hace no puede llamarse podar: a golpes de furia va destrozando las flores y las enredaderas que ella misma por largo tiempo propició y preservó. Está rompiendo todo, así de simple. Osvaldo se aleja y decide esperar. El insomnio de Florencia no ha terminado todavía.

Encuentra cosas de las que ocuparse en el pueblo, o deambula sin hacer nada, hasta que empieza por fin a caer la noche. Regresa entonces a su casa, pero Florencia no ha conseguido dormir. Apenas él se asoma lo constata, por la violencia de su reacción. Es evidente que no ha dormido y que no logra dominar el fastidio. Osvaldo retrocede, sale a la calle y decide esperar. No habrá nada que se pueda hacer mientras Florencia no concilie el sueño. Si no descansa y se recompone, no hay manera de acercarse a ella.

Osvaldo espera, a cielo abierto, el avance de la noche. Desde afuera se alcanzan a escuchar los gritos desesperados de Florencia, los insultos desquiciados de Florencia, dirigidos al mundo entero y a nadie al mismo tiempo. Se hace tarde, muy tarde, y Florencia no se duerme. Osvaldo se echa a la vera de un árbol, a esperar que todo pase. Él sí, de a ratos, y aunque incómodo, consigue entrar en el sueño. Florencia, en cambio, no. Se la oye bramar, se la oye romper cosas en la casa. Sigue desvelada. Pasa toda esta otra noche también desvelada.

A la mañana siguiente, según Osvaldo alcanza a atisbar y a escuchar, la situación incluso se agrava. Florencia está fuera de sí, porque no duerme. Él hace un amague de entrar a la casa, pero se arrepiente. Ya sabe que no hay otro remedio para esto que un poco de sueño para Florencia, pero Florencia por ahora no consigue dormir. El calor no cede ni va a ceder. Las nubes que hay en el cielo, incluso las que son algo oscuras, no sirven para nada.

Osvaldo baja de nuevo al pueblo, pero, a pesar de que no cenó, ni piensa en desayunar. Decide ir a ver a Matilde, la hermana mayor de Florencia. Le cuenta lo que está pasando. Ella conoce el caso y lo entiende, le explica lo que él ya sabe: que lo único que se puede hacer es esperar. Oscarcito, el marido de Matilde, oye todo y se muestra de acuerdo. Florencia no aceptará conversar con nadie. De tomar alguna pastilla, ni hablar. Cualquier aproximación y cualquier intento de ayuda no harán sino ponerla todavía más nerviosa, y alejarla todavía más de la esperanza de conciliar el sueño. Dejarla sola y esperar: esa es la fórmula.

Lo invitan a quedarse en la casa con ellos, por suerte les sobra un cuarto. Osvaldo no puede pasarse otro día entero dando vueltas por la calle, ni mucho menos volver a dormir al aire libre, tirado en el suelo como un mendigo. Oscarcito le presta una camisa limpia antes de irse al trabajo; Osvaldo puede bañarse y cambiarse la ropa. A la tarde, Matilde se ofrece a ir a ver a Florencia. Osvaldo accede y agradece. Se queda esperándola con una mezcla de ansiedad y angustia que no termina de entender. Le parece que también tiene miedo: algo de miedo. Oscarcito vuelve del trabajo antes que Matilde de la casa de Osvaldo. Intenta darle aliento: lo más probable es que la haya encontrado dormida, le dice, y todo va a volver a ser normal.

Pero Matilde vuelve y las noticias son otras: Florencia sigue sin poder dormir. Se acostó y lo intentó y no hubo caso. Tal vez lo logre a la noche, con el silencio, con la nada. Pero no, es al revés, porque el silencio y la nada desesperan al desvelado, lo ponen mucho peor. Pasa la noche y Florencia no duerme. Matilde viene con la noticia un rato antes del mediodía, porque subió de nuevo hasta la casa, a averiguar. Le ha traído algo de ropa a Osvaldo, para que tenga. También la máquina afeitadora y un par de zapatos de recambio. Osvaldo se lo agradece. Esta semana no le tocaba ir al negocio; su socio, Albornoz, se iba a encargar de todo. Pero decide ir, pese a eso, para ocuparse en algo y distraerse.

A la noche, va él mismo hasta la casa. Ve a Florencia por la ventana: es evidente que sigue sin dormir. Le gustaría quedarse ahí, cerca de ella, aunque sea afuera, echado bajo el árbol al igual que la primera noche, pero desiste. Hay que esperar a que Florencia pueda dormirse, eso es todo. Baja pesaroso hasta la casa de Matilde y Oscarcito. Cena con ellos. Casi no hablan.

Benicia, la señora de la limpieza, trabaja aquí, en lo de Matilde y Oscar; pero también allá, camino arriba, en lo de Florencia y Osvaldo. Dos veces por semana en cada casa. Lo que cuenta es lo que Osvaldo tanto teme: que Florencia sigue desvelada. Han pasado ya varios días y el insomnio persiste. "¿Y cómo la notó usted, Benicia?" pregunta Osvaldo con un temblor de voz. Benicia dice que la notó tranquila, muy cansada pero tranquila. Ojerosa, sí, y demasiado pálida, pero en cualquier caso tranquila. Eso sí: no duerme. Por nada del mundo duerme.

Osvaldo decide que la tranquilidad habrá de ser sin dudas un preludio para el sueño: ya calmada, dormirá. Esa esperanza le da entusiasmo. Pero pasan días, pasan más días, pasan demasiados días, y Florencia no ha podido dormir. Matilde se lo ha dicho, Oscarcito se lo ha dicho, Benicia también se lo ha dicho, él mismo se acercó a espiar y la vio. Florencia sigue desvelada.

El negocio que Osvaldo tiene con Albornoz es de venta de herramientas para el trabajo de campo. Pasa gente por ahí todos los días, conocidos en general, alguno cada tanto que no se sabe. La historia se la trae un conocido, el chico de los Mastrángelo. Hay un muchacho que visita a Florencia. Lo han visto subir el camino, que no lleva a otra parte que a la casa. Lo han visto entrar, lo han visto estar, lo han visto irse. Osvaldo no atina a preguntar quién es. En vez de eso, piensa esto otro: que al cabo de algunos de esos encuentros, agotada y puede que complacida, Florencia al fin se dormirá. Y entonces la vida podrá volver a ser como era.

Osvaldo no vuelve a acercarse a la casa: es mejor así. ¿Para qué provocar una situación que sería sin dudas demasiado ingrata, o incluso, probablemente, hasta violenta? Matilde va a lo de su hermana y al regresar le cuenta, Oscarcito lo mismo, aunque más espaciadamente. Y Benicia dos veces por semana. Le informan todos siempre lo mismo: que Florencia no se ha dormido aún. ¿Nada? Nada, no. Nada. ¿Ni un poco? Ni un poco. Sigue totalmente desvelada. Los rumores sobre el muchacho que la visita son ciertos: se trata de Mauricio, el menor de los Ledesma. Ha pasado incluso algunas noches con Florencia, ahí en la casa. Pero ella las pasó despierta.

Llega el día de la lluvia: una tormenta como de acabarse el mundo. Pero al cabo de un alivio tan breve como engañoso, el calor se reinstala y hasta se acentúa. Osvaldo piensa que de ese modo resultará más dificil que Florencia logre dormirse. Las noches en las que la temperatura no cede son de insomnio general. Qué ha de quedar entonces para la pobre Florencia, que está más desvelada que nadie, que es la más desvelada de todos.

Una noche, Matilde encara a Osvaldo y le pide una conversación. Le es franca, no quiere agregarle complicaciones. Pero ya se les está volviendo un incordio tenerlo ahí, viviendo en la casa, tanto a ella como a Oscar. Necesitan sus rutinas, extrañan sus intimidades. Osvaldo entiende, no le reprocha nada. Al revés, le agradece y mucho; le agradece el cobijo y la comprensión que le dispensaron. Matilde le dice que comentó el tema con la viuda de Ortiz, que ella tiene un cuartito bueno ahí en la hostería, que se lo deja a mitad de precio, que no tiene ningún problema, no al menos hasta la temporada alta. Matilde le da un abrazo a Osvaldo. Le dice que se quede tranquilo: que si ella, y si no ella, Oscarcito, y si no ellos, por qué no, Benicia llegan a saber que Florencia consiguió dormirse, van a correr hasta la hostería para avisarle.

La hostería es agradable, modesta y limpia. La viuda de Ortiz vive ahí como una sombra, la sombra en la que se fue convirtiendo desde el día en que Ortiz se murió. Los huéspedes ofrecen compañía, y a veces charla. La vista es grata: un entorno de arboledas frondosas y un pedazo de ruta a la distancia, por el que se ven pasar a toda velocidad los autos que no entraron ni van a entrar en el pueblo.

En el negocio las cosas marchan bien. Con Albornoz es fácil llevarse. Osvaldo pasa ahí los mejores ratos del día. A veces consigue distraerse hasta tal punto que hasta llega a tener la impresión de que, al concluir la jornada, después de bajar las persianas y de apagar las luces del local, va a volver a su casa, con Florencia, a estar juntos como siempre, y después se van a ir a dormir, los dos a dormir, a dormir los dos, como era siempre. La ilusión por supuesto se rompe, porque no es a su casa adonde vuelve, sino a la hostería de la viuda de Ortiz, a quedarse sentado mirando (mirando copas de árboles, mirando coches que pasan), a quedarse sentado esperando (esperando a que Florencia se duerma).

Una tarde de jueves, Benicia aparece en el negocio.

—Señor Osvaldo —le dice al entrar.

Osvaldo se alegra de verla.

—Señor Osvaldo —repite Benicia—. Florencia está embarazada.

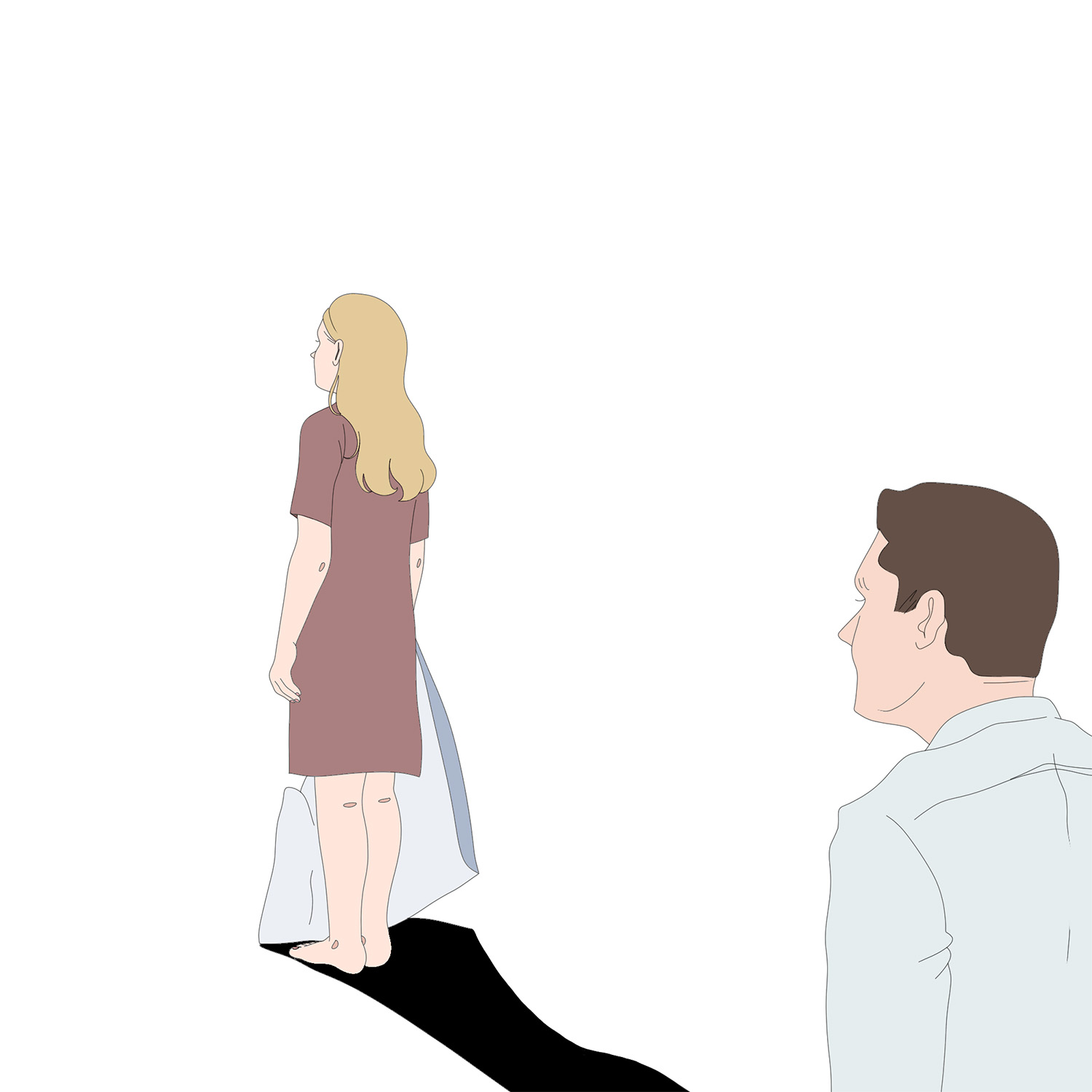

Dice eso, se da vuelta y se va. Ni siquiera se ha despedido de él. Osvaldo se la queda mirando: la ve andar, la ve salir, la ve perderse al pasar la esquina. ¿Embarazada?, piensa. ¿Embarazada de quién?, piensa. De Mauricio, qué duda cabe, el menor de los Ledesma. De Mauricio, seguramente, el muchacho con el que se acuesta. Osvaldo asiente, complacido, una y otra vez, puede que incluso hasta sonría. Los embarazos fatigan los cuerpos, y además de los cuerpos las mentes, son meses de molicie y somnolencia, son meses de cansancio extremo, de flojera y languidez. No hay desvelo que resista: no lo hay, es imposible. No hay modo de no dormirse, a la larga. Es cuestión de tiempo nomás. Es cuestión de esperar solamente.