Évidemment, ça ne marchait pas. Écrire sur le linge aurait en effet eu des conséquences indésirables sur la carrière de mon épouse. La mienne, de carrière, on le sait, qui venait de s’achever, ne comptait plus vraiment. Et puis, s’occuper du linge, ce n’est pas une activité aussi noble qu’écrire sur les vitres. Mais surtout, j’ai commencé à étendre le linge alors que j’étais jeune encore. C’eût donc été mentir. Or, on ne ment pas dans un roman. Ou alors on ment vrai, mais c’est un autre histoire, trop compliquée pour moi, simple vitrier de la littérature. Il fallait me satisfaire de ce que je savais faire : les vitres.

Je fis donc les vitres du bureau, ce jour, pour m’entraîner, en rentrant de celui que je venais de quitter pour toujours. Je disposais déjà d’un feutre délébile, dont je me servais après avoir bien frotté. Quand mon épouse rentra à l’appartement, je lui montrai ma trouvaille. Elle trouva cela étrange, d’abord, je pense—tiens, je n’y aurais jamais pensé . . . , telles furent ses paroles exactes, je m’en souviens—, mais quand je lui montrai que cela s’effaçait facilement, elle sembla trouver l’idée plus à son goût, ou du moins, c’est ce dont elle fit mine. Je n’écrivais plus sur tout ce qui bouge, j’écrivais sur tout ce qui était transparent à la maison, dans l’appartement.

« Je suis une blonde peroxydée au pays des possibles. » C’est ainsi que j’ai commencé à écrire sur les vitres. Je ne savais pas trop ce que cela pouvait bien vouloir dire. Mais je savais que c’était vrai. Au pays des possibles, en un sens, tout est vrai. C’est donc ce que j’avais écrit pour commencer. Et puis, je l’effaçai. Et puis de nouveau la même phrase. Et ainsi de suite, un certain nombre de fois. À vrai dire, cette phrase, c’était un essai, plutôt que de littérature, un essai d’effacement, une épreuve des mérites respectifs du produit pour les vitres et du savon noir liquide. Au bout de quelques écritures, je laissai sécher pour la nuit, afin de voir, le lendemain, lequel des deux liquides se révéleraient le plus efficace pour l’effacement de ma prose. La littérature, on n’y pense pas souvent, il faut la laisser sécher. Une fois qu’elle est bien sèche, on l’apprécie mieux, d’autant qu’on parvient à la faire disparaître. En attendant le lendemain, je me couchai.

Sur les vitres, ou ailleurs, j’aurais voulu parler de la vie et de la mort. J’en aurais dit de fort belles choses, sans doute. Mais même la littérature ne nous intéresse plus. Que faisons-nous alors ? Rien de remarquable. Il me semble que nous sauvons tout de même l’apparence d’être là. À quoi bon ? Je ne sais pas. Je n’aurais pas voulu parler de la vie et de la mort pour le plaisir d’en parler, mais pour en dire certaines choses fort pertinentes, comme on en trouvait jadis dans les romans. Ces ouvrages ont disparu. Il en demeure certes quelque trace répandue, et bien répartie dans la population, mais elles nous sont devenues toutes aussi indifférentes les unes que les autres. Nous les possédons, et cela suffit à notre condition.

La vie et la mort, à vrai dire, ce n’est pas un sujet, et pourtant, c’est tout ce qu’il y aurait à dire encore, et l’amour. Je ne peux pas en parler, pas comme ça, ici, aussi simplement, comme on ouvrirait un discours, une allocution, une conférence édifiante pour l’éducation du genre humain. Tout ceci est fini, pas le genre humain, non, son éducation. Oui, nous sommes à ce point cultivés. J’aurais aimé parler de la vie, de la mort, et de l’amour, pourtant, et on aurait fini par m’entendre parce qu’il ne peut pas en être autrement ; la voix des hommes de bonne volonté finit toujours par être entendue.

Le lendemain, comme prévu, je fis de nouveau les vitres. Et j’optai résolument pour le produit à vitre—ça allait de soi, mais il valait mieux vérifier quand même. Et puis, c’était mieux de commencer par la forme des vitres, par se concentrer sur elles. Et ainsi, pour le roman, commencer par les décrire, dire leur transparence et leur opacité, selon qu’elles sont propres ou sales, selon qu’il fait jour ou nuit, ou clair ou gris.

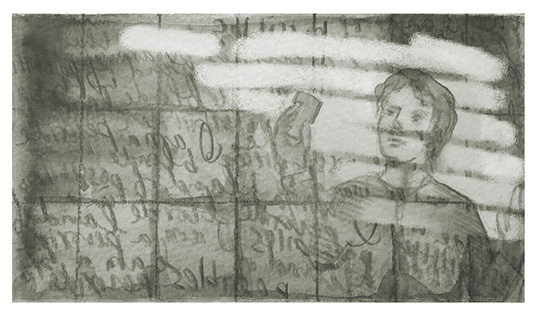

C’est ainsi que j’entrepris d’écrire mon grand roman, et plus précisément en toutes petites lettres à la Robert Walser. Je n’avais jamais lu Robert Walser, mais je savais qu’il était réputé notamment pour sa calligraphie microscopique. Je l’imitais en écrivant en caractères presque invisibles les lignes de mon grand roman. D’abord la description des vitres, patiente et minutieuse. Et puis, progressivement, comme si tout cela se déployait sur une seule et même surface : la vie, l’amour, et la mort. Les vitres ainsi recouvertes de mon écriture blanches, je suivais en observant ce qui se passait dans la rue, et l’intrigue du monde et celle de mon roman. Il n’est pas inexact de dire que je préférais fréquemment l’intrigue du monde, notamment lorsque de l’autre côté de la chaussée, quelque événement original avait lieu. Mais je ne restais pas longtemps à contempler le monde. Je me replongeais toujours dans mon roman. Il suivait son cours en lettres blanches et minutieuses. J’en suivais les inflexions, les rebondissements, tel excursus métaphysique que j’insérais au moment où l’intrigue commençait de s’essouffler pour donner un nouvel élan au texte.

Les choses suivaient ainsi leur cours depuis une bonne semaine au moins quand je sortis faire une promenade, histoire de prendre l’air. Voir ce qui se passait de l’autre côté des vitres. Je marchais paisiblement, à une saine allure en pensant à mon œuvre, ses inflexions prochaines et son dénouement final. Après cette promenade de deux heures environ, je rentrai à l’appartement. Je me servis un verre d’eau et me dirigeai vers la grande baie vitrée du salon où j’avais inscrit la majeure partie du chef-d’œuvre à venir. Je fus pétrifié. Il n’y avait plus rien. Plus une de ces lignes blanches que j’avais patiemment inscrites. Rien. Simplement la pure et simple transparence d’une vitre immaculée. J’étais bouche bée, incapable du moindre mouvement. Je fus rapidement pris d’un vertige et perdis connaissance. Combien de temps restai-je étalé par terre ? Je ne le sais pas. Quand je repris connaissance, mon épouse était en train de me distribuer une série de gifles pour me ramener à la vie. Je lui souris tout d’abord amoureusement avant de me souvenir de l’impossible qui venait pourtant d’avoir lieu. Quant à elle, elle me considérait pleine de compassion et dit : « Tu sais bien que la femme de ménage vient tous les vendredis. » En effet. Pris par mon œuvre, j’avais simplement oublié ce détail.