那是一九六八年十月,她第一次和法里德鬧分手不久。那一年她在貝魯特一所公立學校教法文。她分到的一班是十六歲的,大約六十個男孩,大部份跟不上學校進度,只會一丁點法文,因為他們升學考試都是用阿拉伯文來作答的。他們回答問題的時候,開始總是吞吞吐吐,接下來卻說得又多又快。瑪麗都記了下來。一條一條攤來看,是這樣的:小說是又長又曲折的故事;是生命卻長在書本裡;就像我叔叔擅自娶了我的嬸嬸;如果你觀察生命觀察得夠細心,小說無所不在;小說是有了開頭卻沒有結尾的故事;是種《天方夜談》;是愛情像河流遇上了水壩;我有一篇小說,老師,故事的開始是說有一群俄國人;小說就是很多事情同時發生,又不知道什麼原因;小說可悲得可笑;嗯,我爸說我們的國防部長本身就是本小說;小說一旦開始了,就停不下來,就這樣了啦;前天發生在亞布多和莫漢米德身上的事就是篇小說;小說是法國人的,我們阿拉伯人有的是詩;老師,我妹妹死了算是小說嗎?每個人都有小說,沒有必要去死;只有真主阿拉寫小說;我想寫個關於巴勒斯坦的小說,讓它流傳下去。

有一個男孩坐在教室後面什麼都沒說。他看著窗外,抱住雙臂,他看起來,與其說是在神遊,倒不如說在生悶氣。他可是班上唯一會說法文的。瑪麗喊他:「阿里,我還沒聽你說,小說是什麼?」他不要說。她一定要他說。「就是人們說的故事...」他最後還是說了,「就這樣。」「舉個例子嘛」她說道,心想他可能會說出某本書名或是某個作者的名字,可是他顯然不是這樣理解這問題的,他的回答是:

那是冬天的白晝。太陽升上來又落下去。雲越來越厚。整片天看上去就像暴風雨的海面。阿布沙米推著賣柳橙的手推車在叫賣:「一公斤十塊錢!」。空空的街,沒有人在聽,但他不在意。他喊:「一公斤十塊錢!」心裡幻想著一個他愛的女人。時鐘的指針在轉,日光漸漸暗下去了,雲越來越黑。雨開始下,灰塵變成了泥巴,阿布沙米的夢來了又去,像那太陽一樣,光芒都消失了,他幾乎想不起他心愛女人的臉。阿布沙米再也沒有力氣叫賣:「一公斤十塊錢!」。他默默的從後面推著載著柳橙的手推車。好幾個柳橙掉了下來他也沒去撿。這時候,有一輛美國車停在他身邊,坐在後座有個貴婦人搖下了車窗跟他買五公斤的柳橙。他把五十塊錢放進口袋就推著他的柳橙回家了。有個鄰居在門階等著他。他說:「我有個壞消息要告訴你,阿布沙米,那跳舞的,死了。」那跳舞的就是他剛剛在走路時一直在他腦子裡面轉啊轉的女人。她的名字是卡美麗雅。他曾在艾恩艾爾梅瑞西一家叫「小寶貝」的歌廳見過她一次。只此一次,但他就愛上了她。

「像這樣,就是小說。」沙米哼了一聲,又聳聳他的肩。當瑪麗一面微笑一面抄寫著最後幾句的時候,他用自覺的,近乎嚴肅的語氣補充說:「一次就足以燃點一個夢,一片雲就足夠吹熄它,但是對說故事的人來說,那個夢和那片雲可以千年不變。小說的移動不像一般的手錶,它的指針可以為一分鐘停留一小時,一秒就是二十年。它是一台機器,兩頁就吞沒人的一生。」

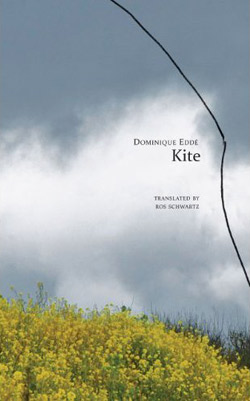

--李焯雄譯自若蕬·許華茲(Ros Schwartz)英譯本